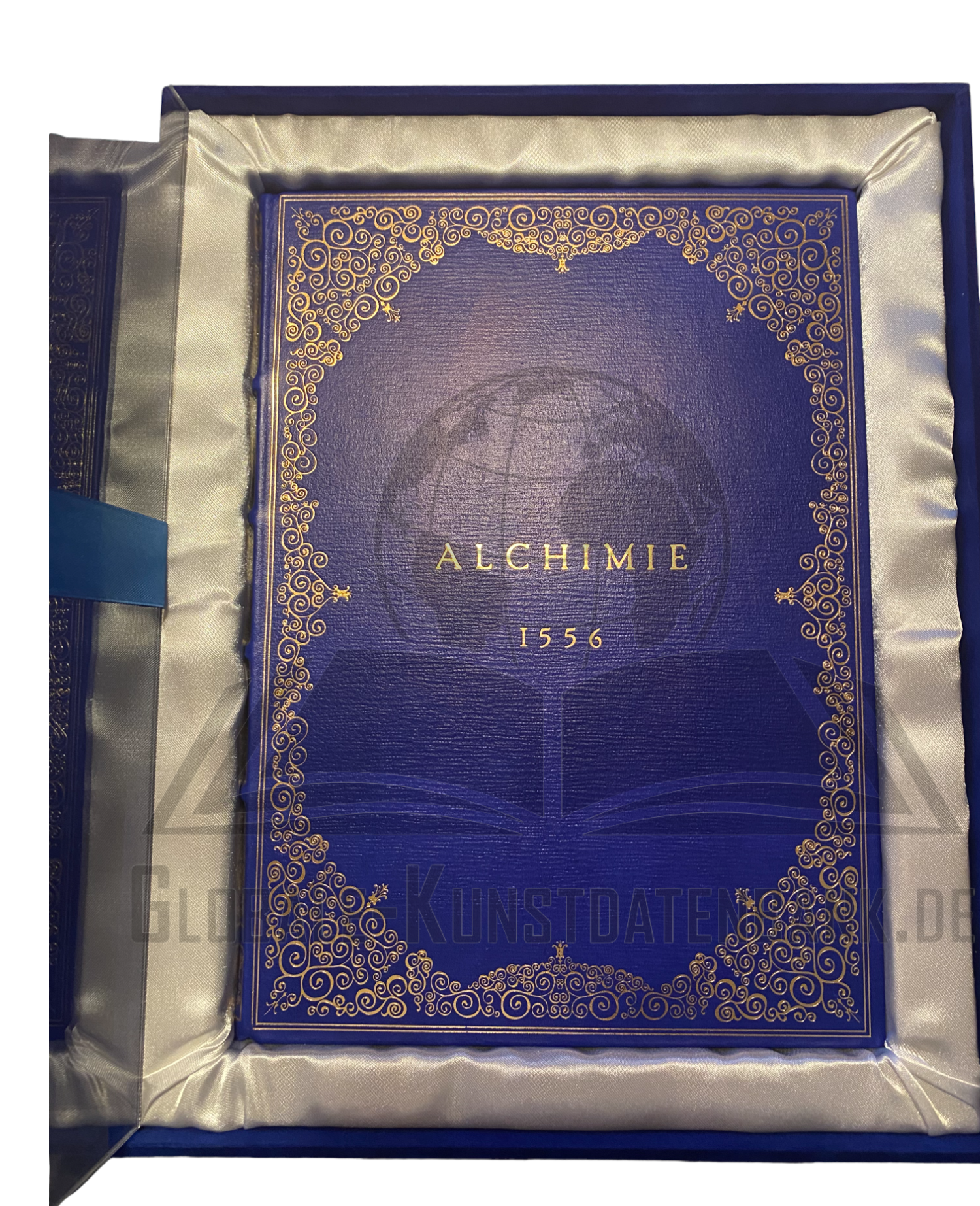

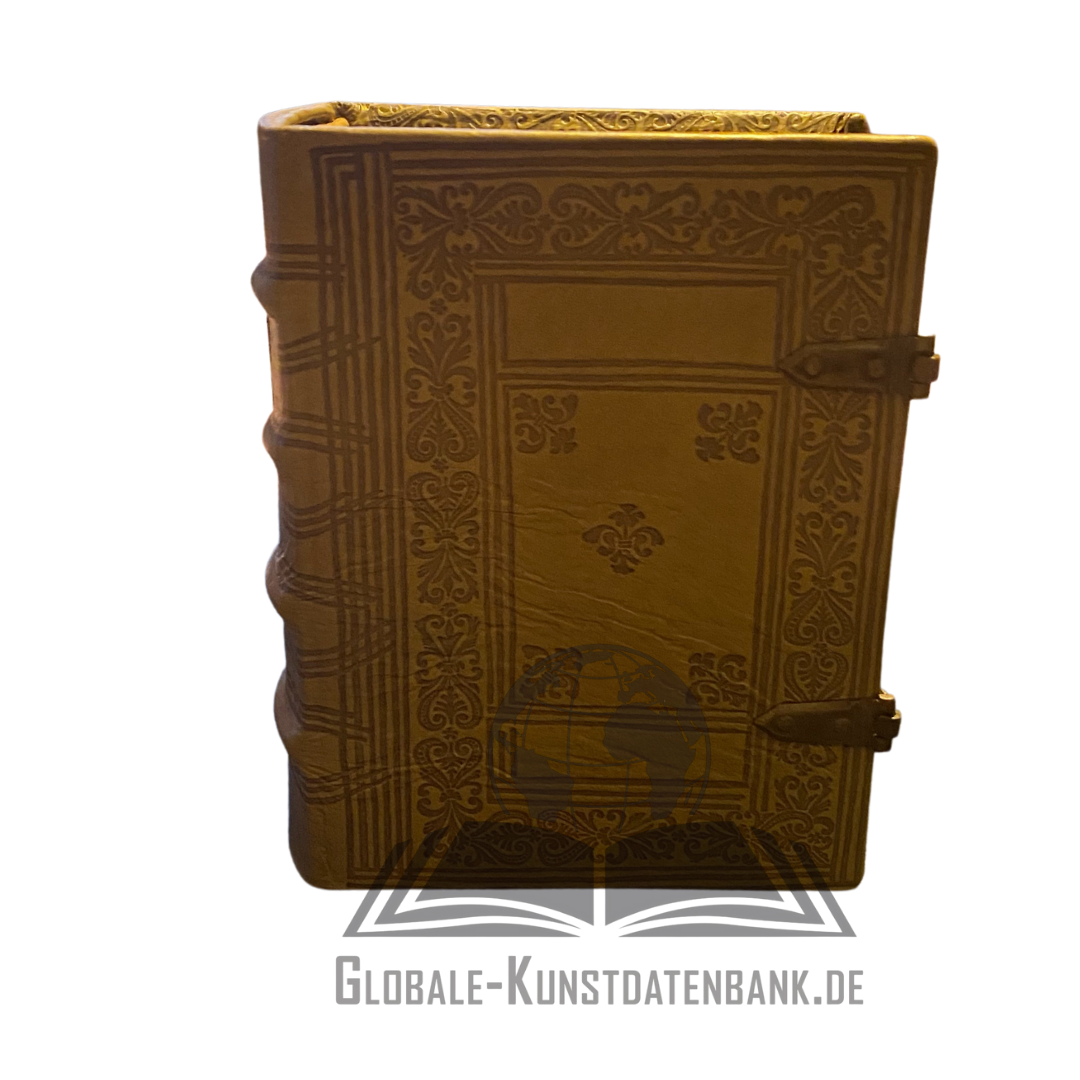

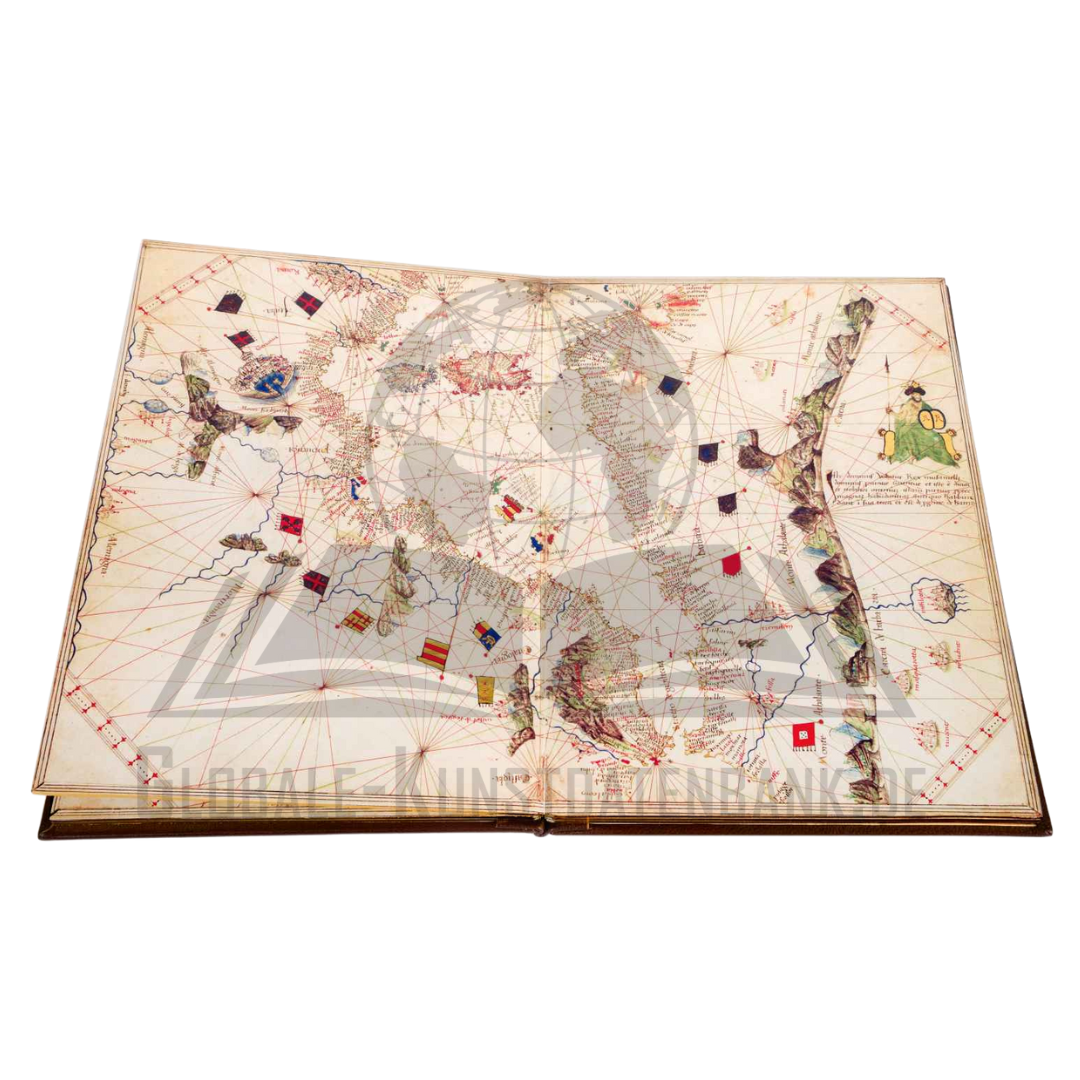

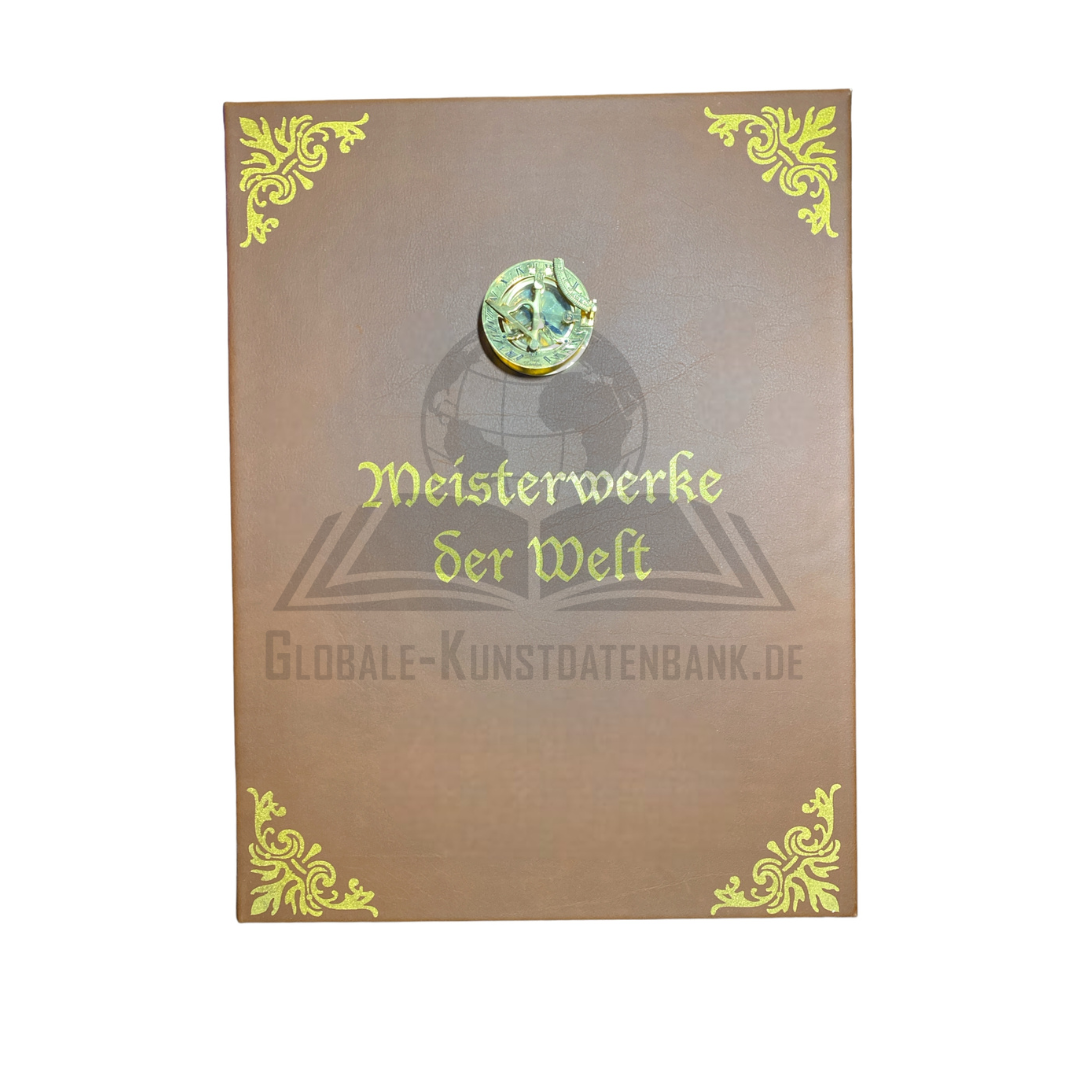

Margarita Philosphica

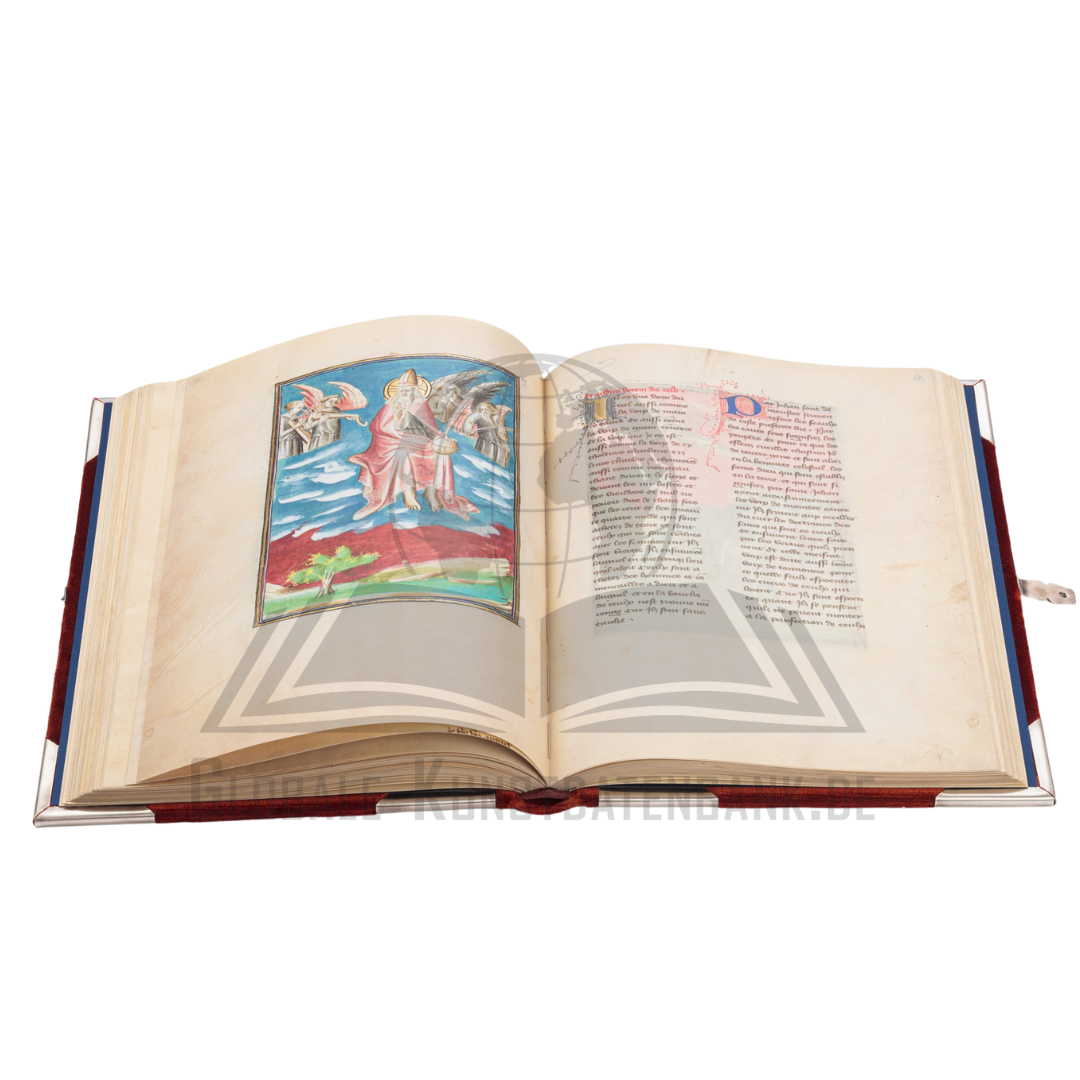

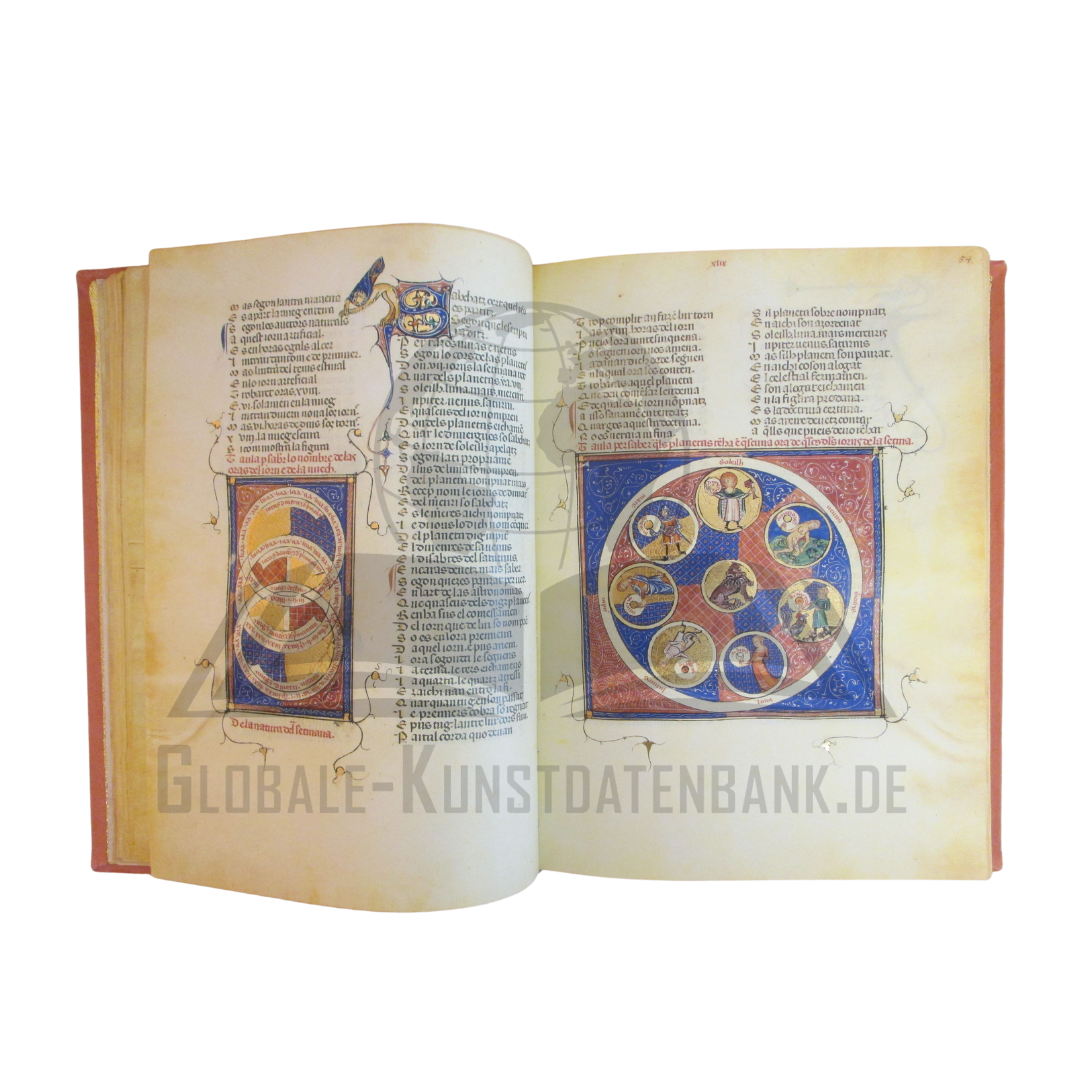

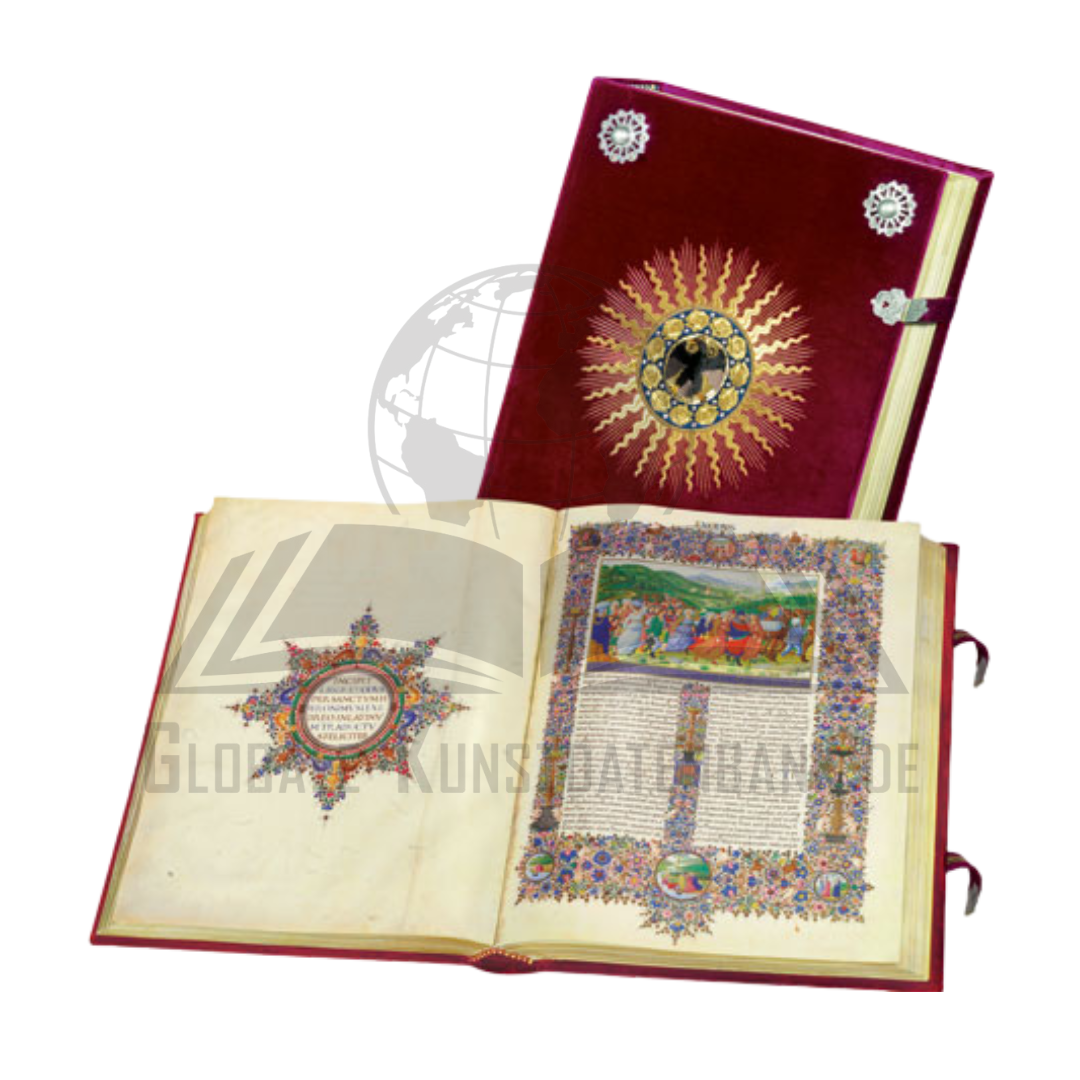

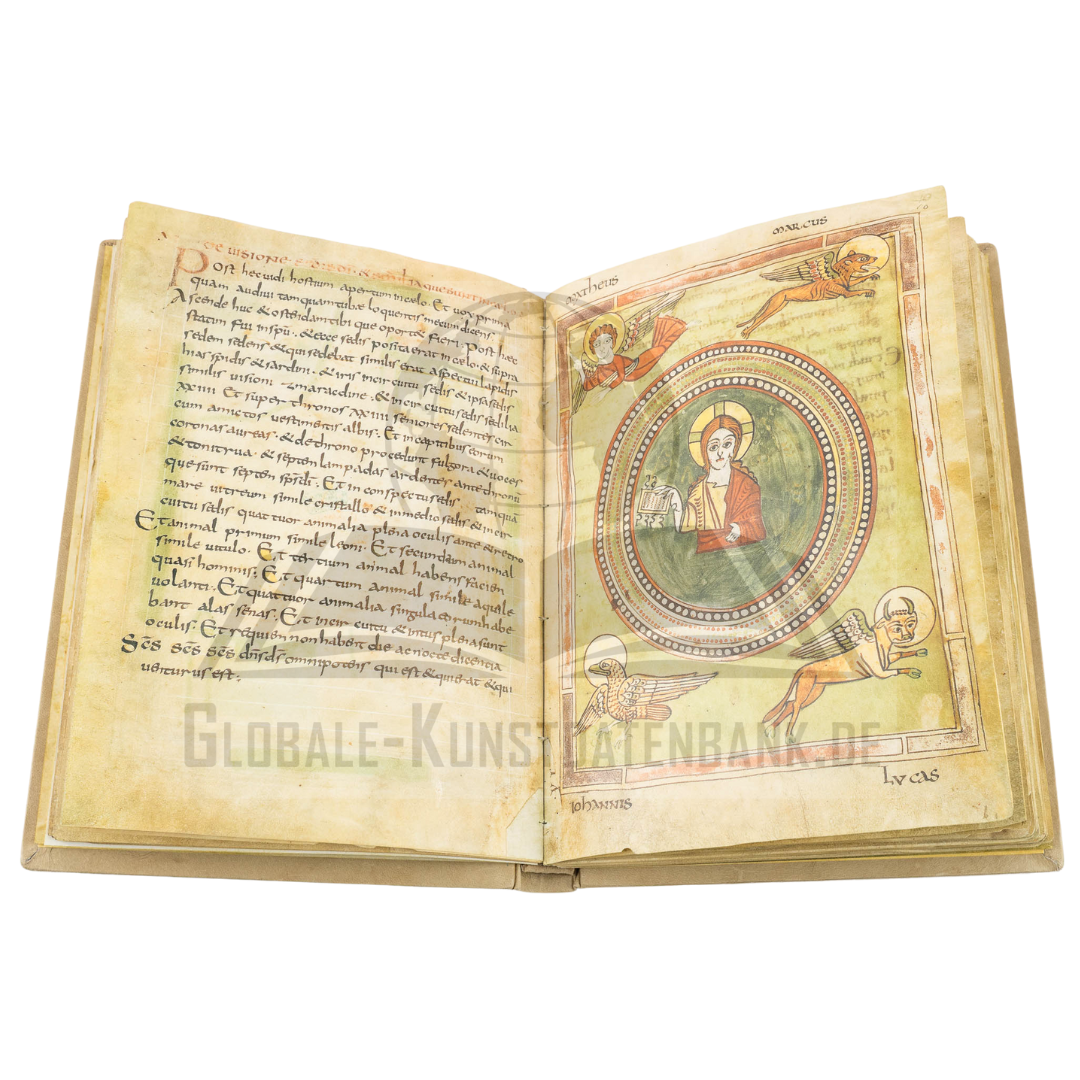

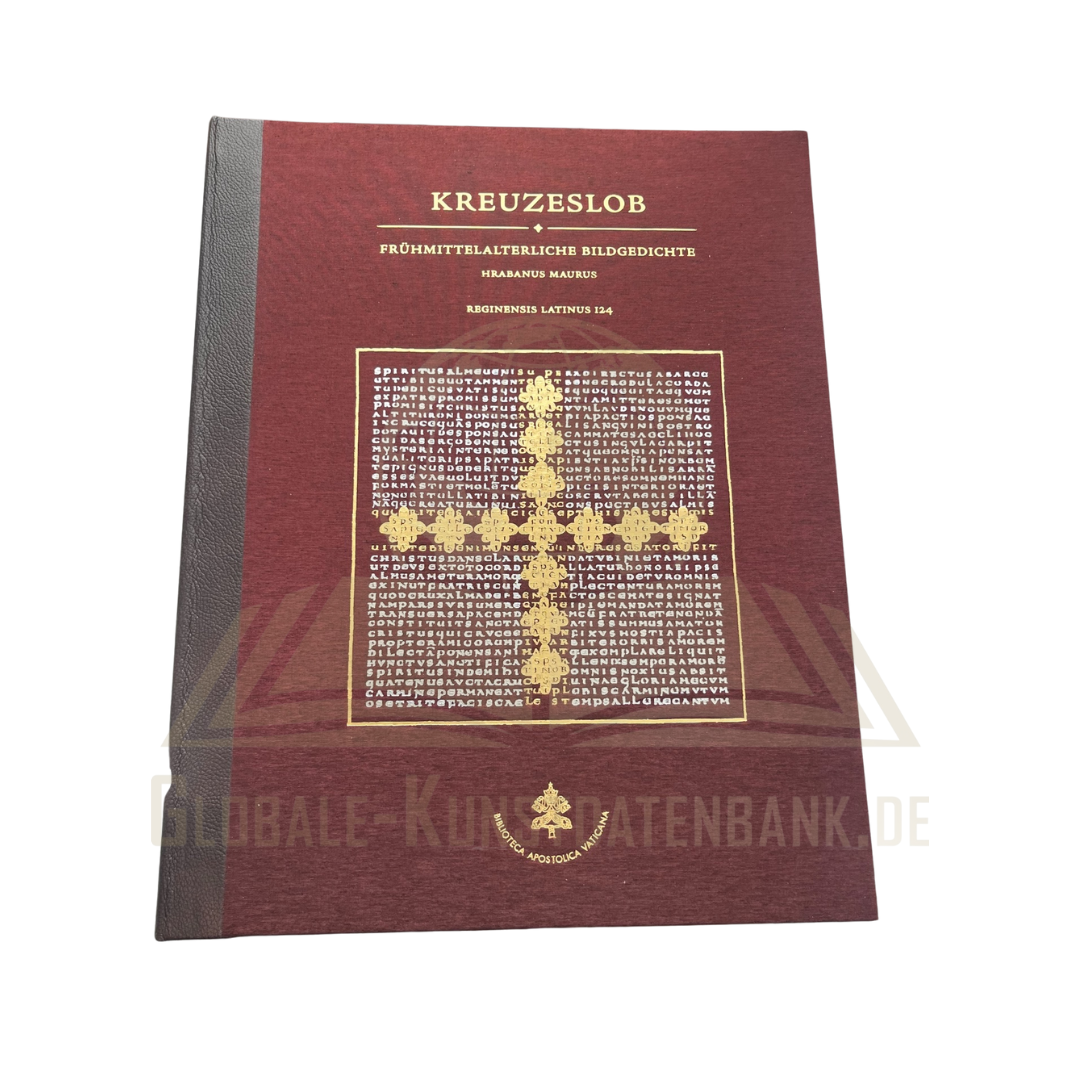

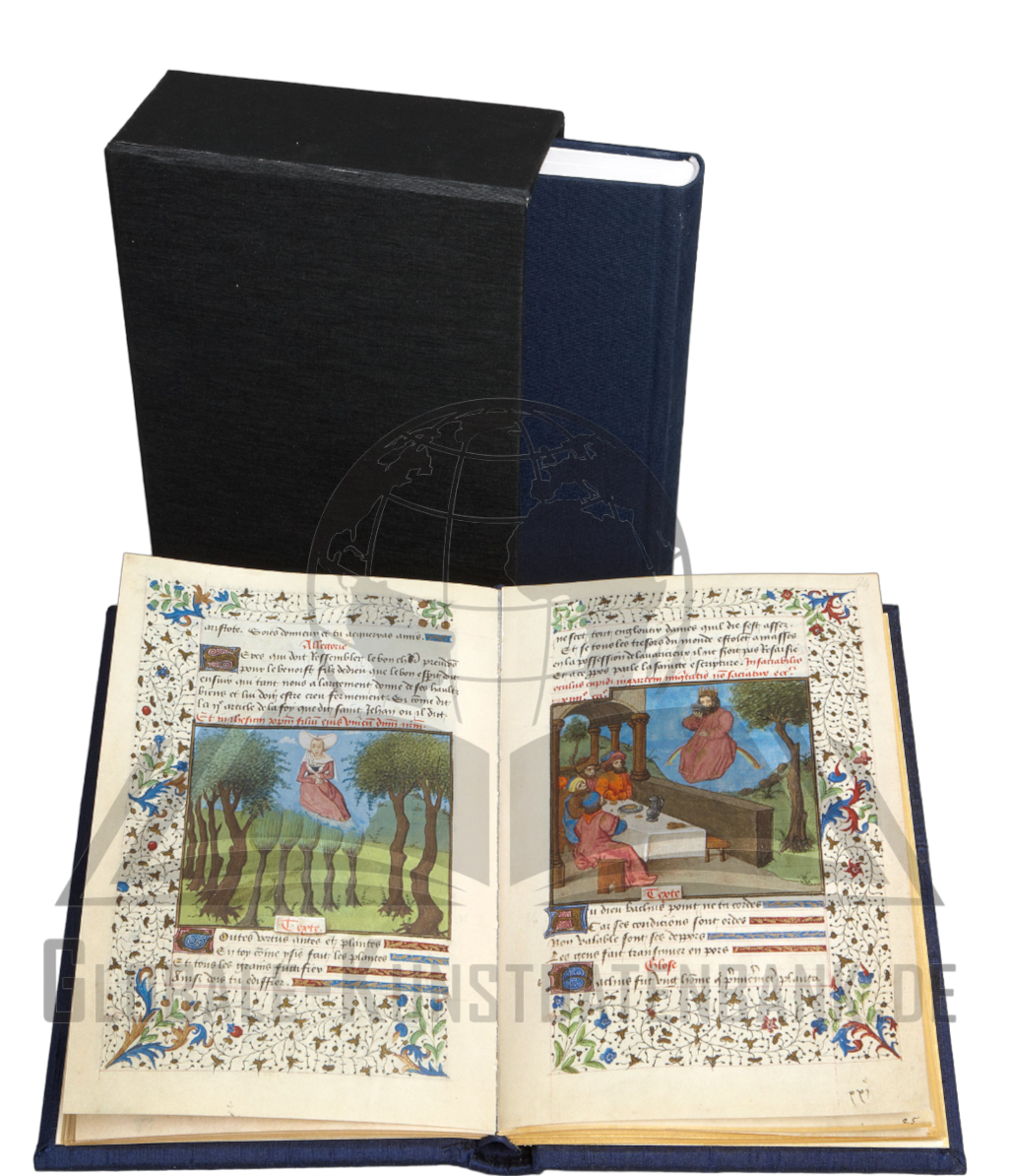

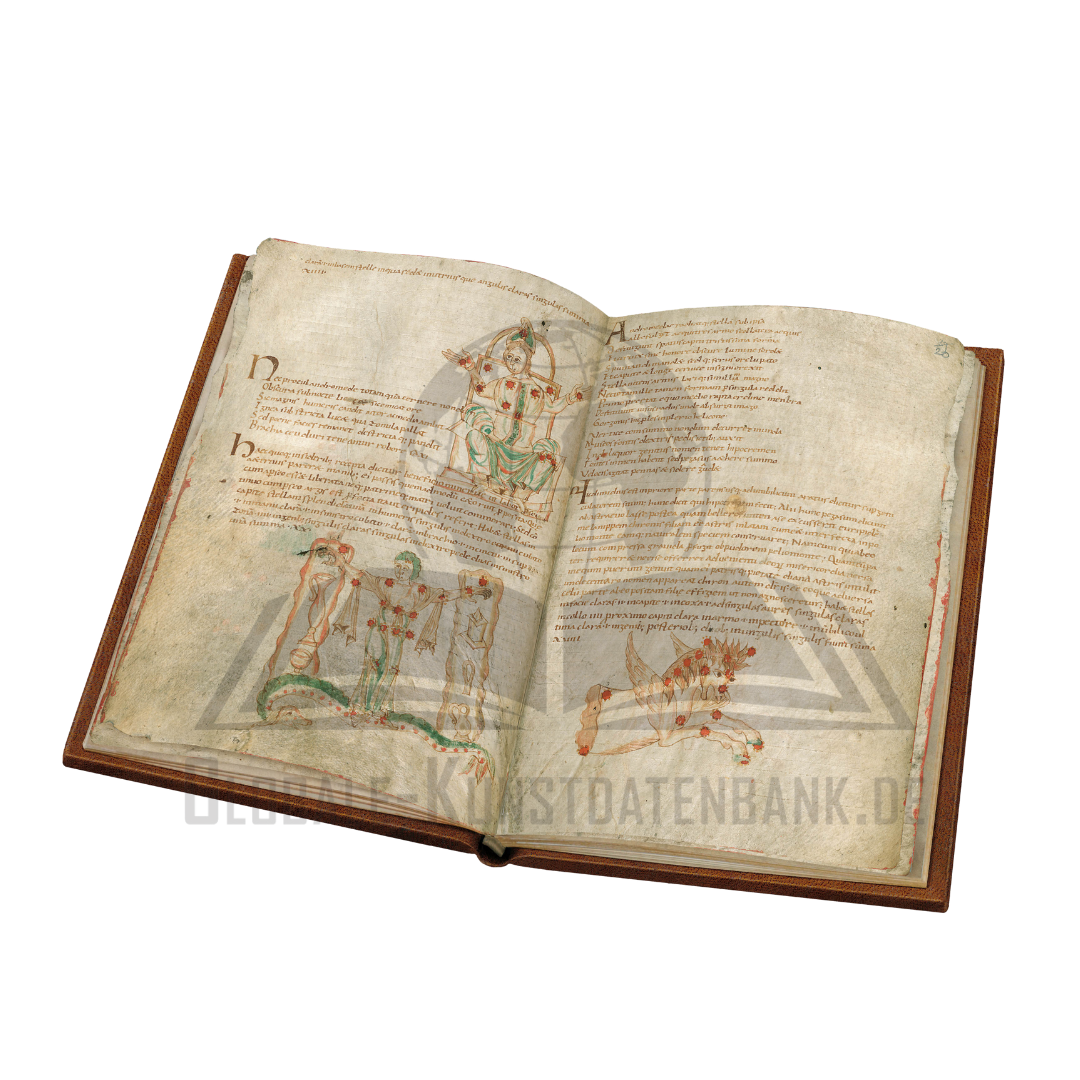

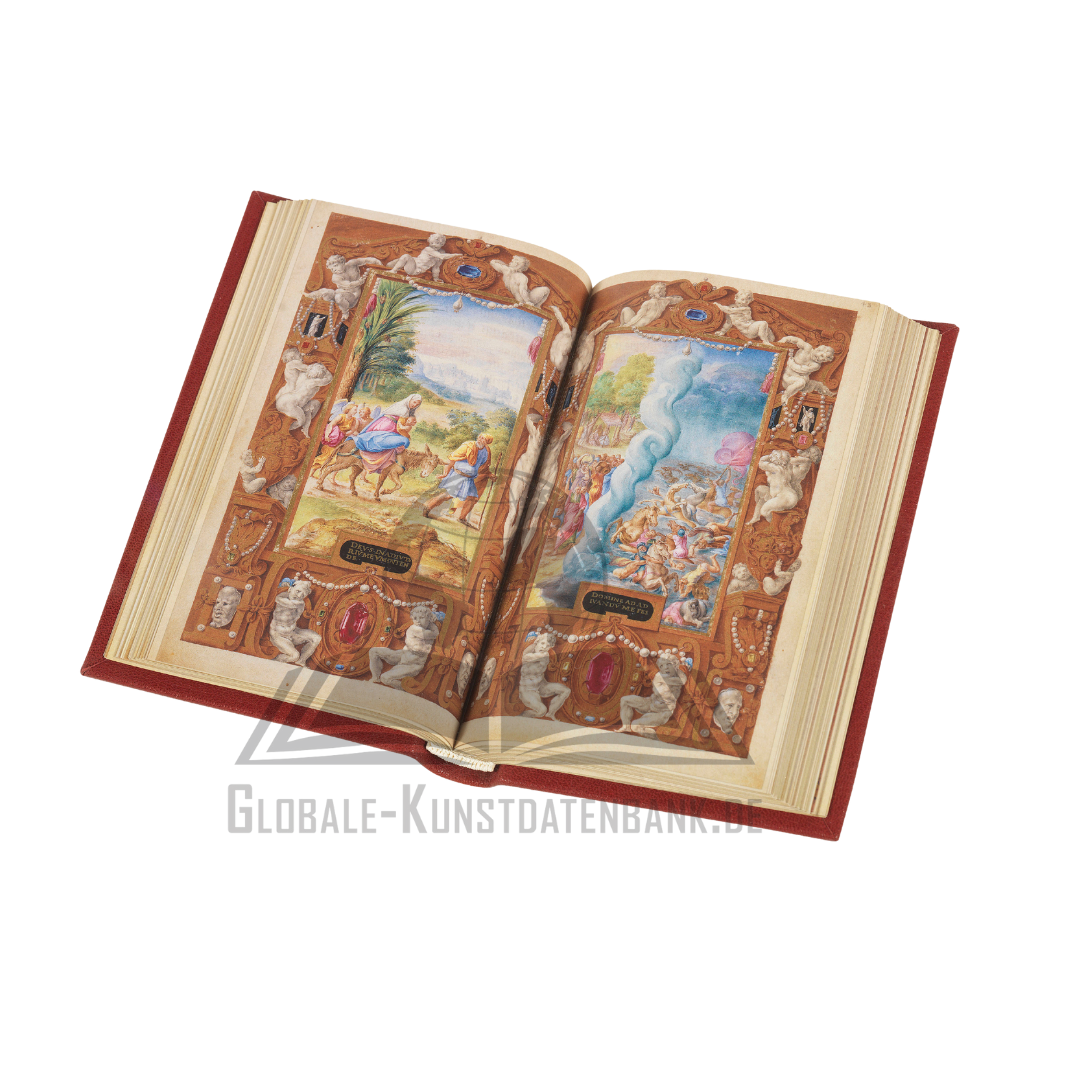

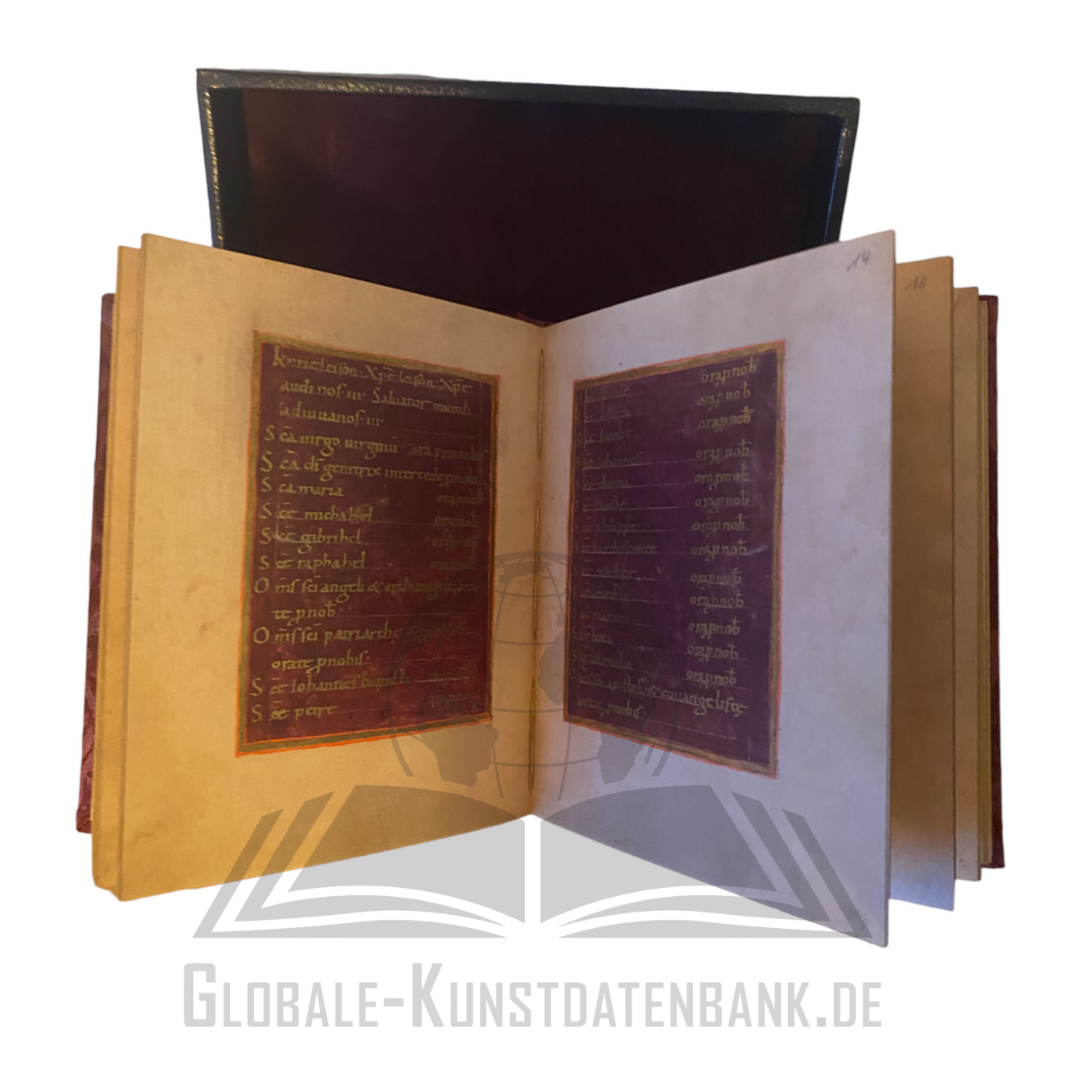

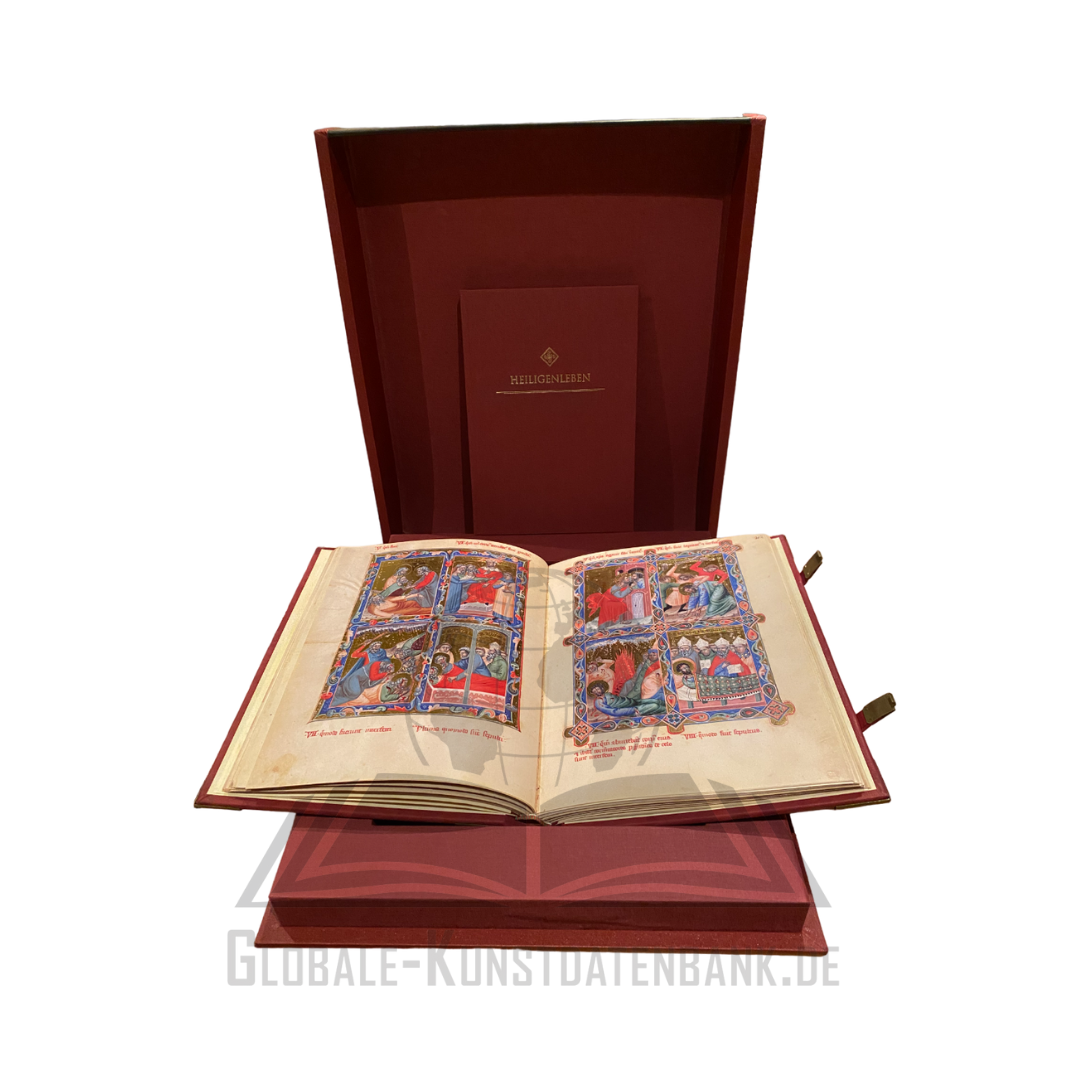

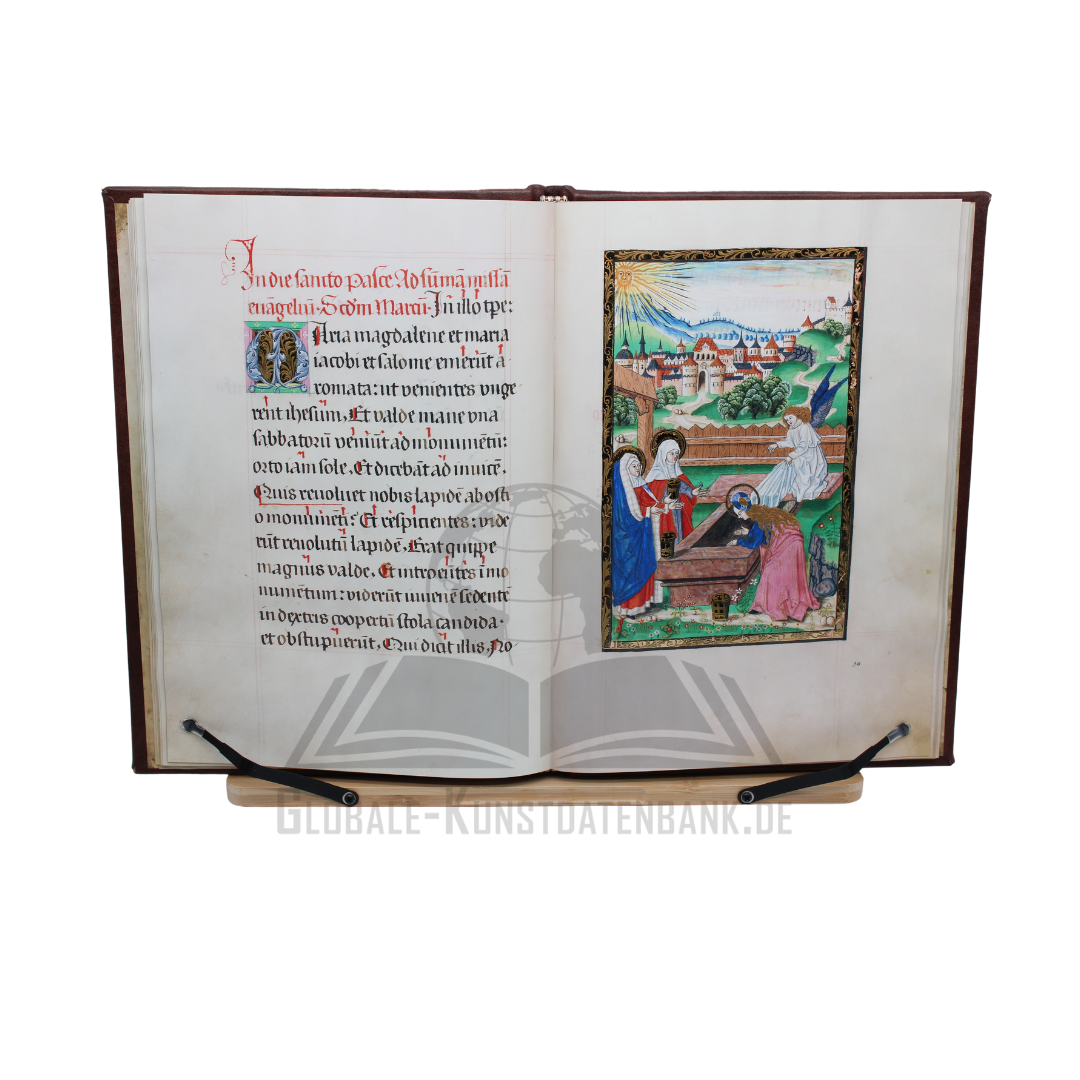

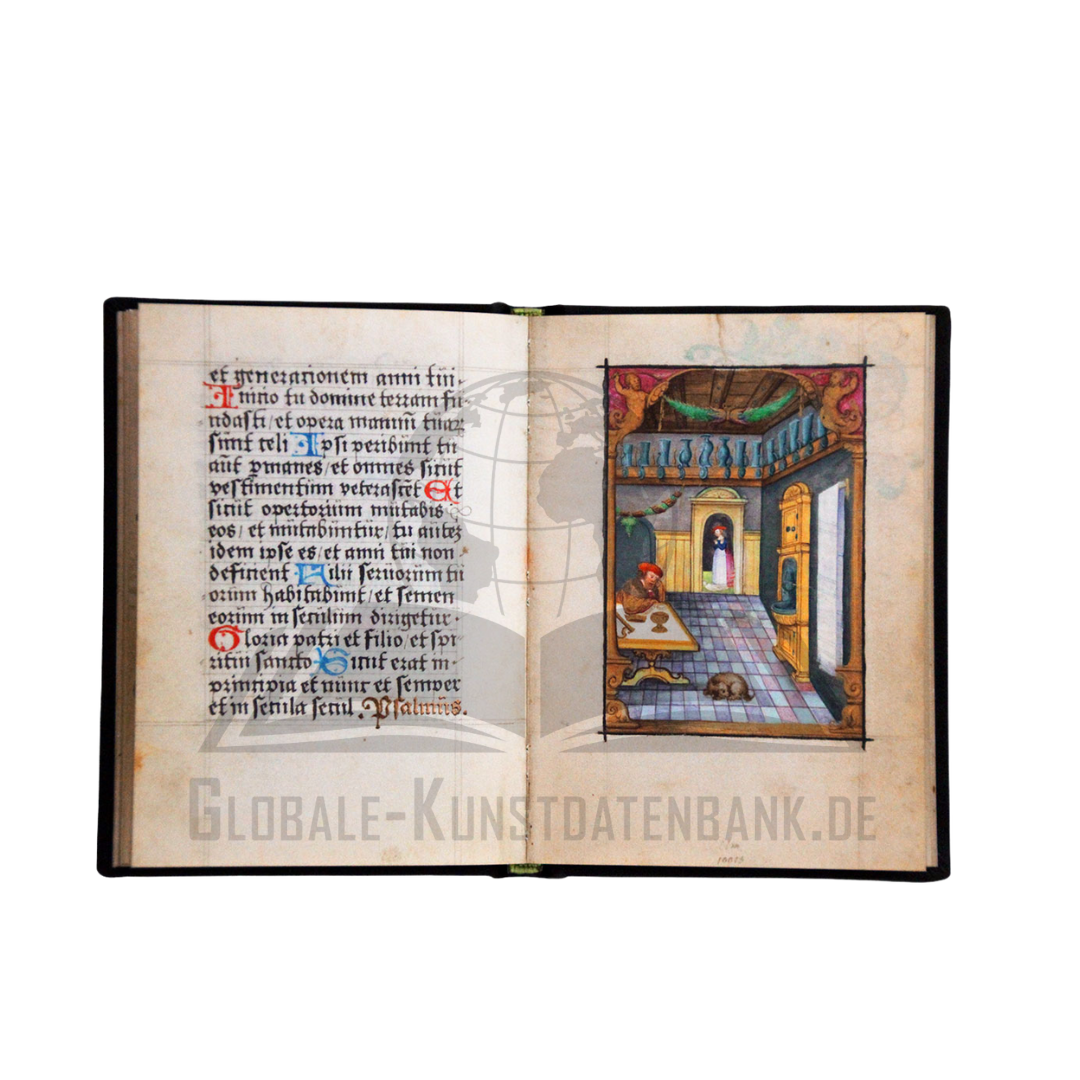

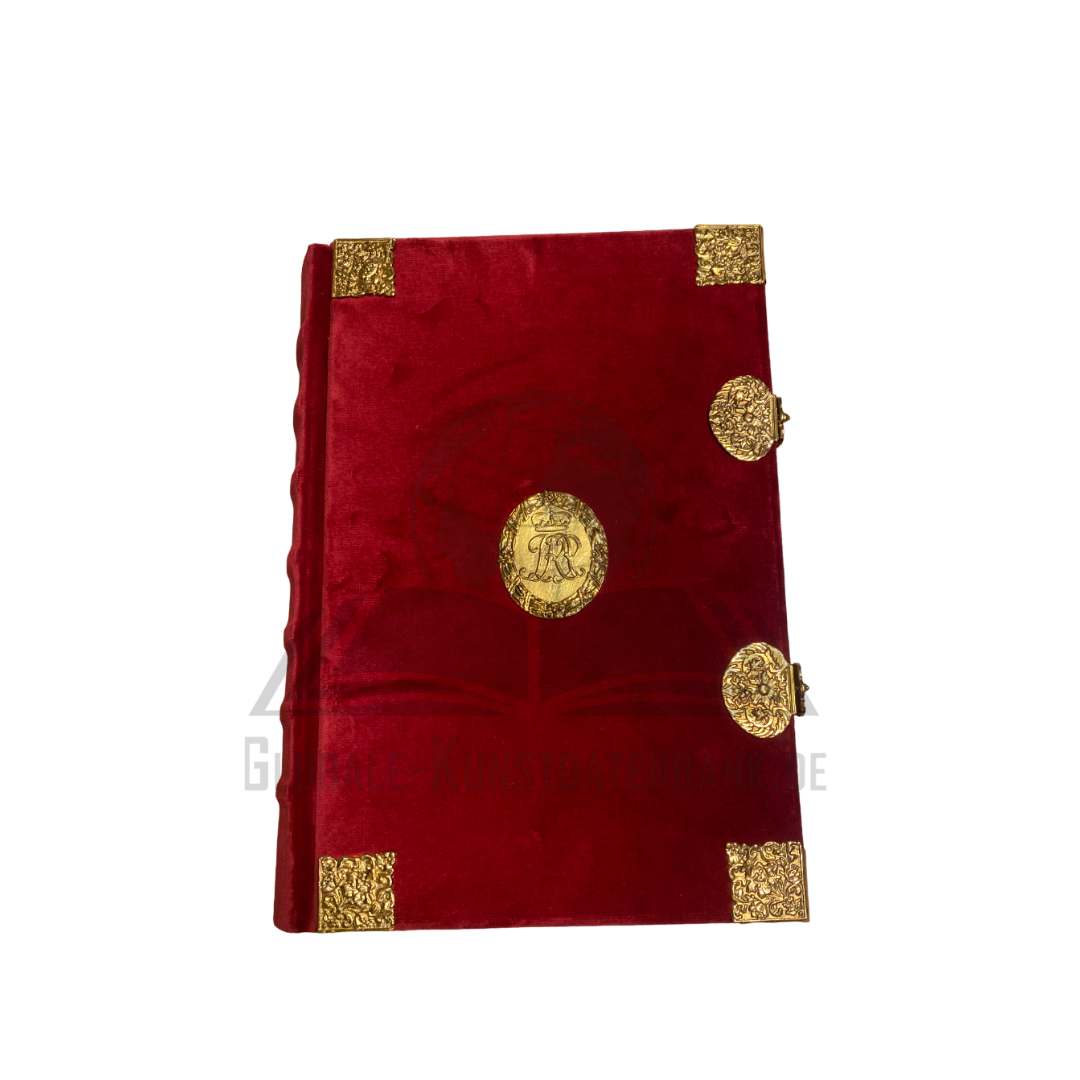

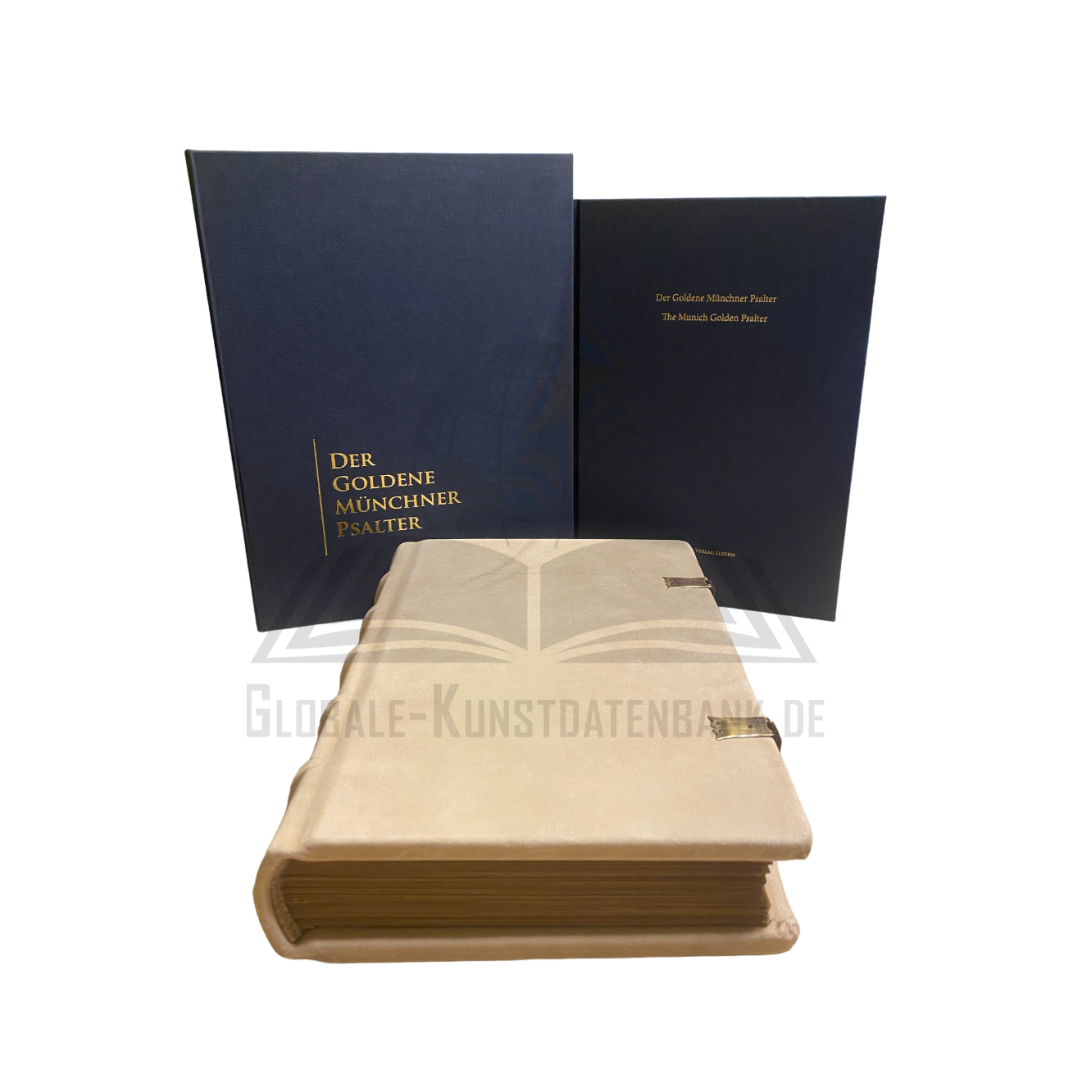

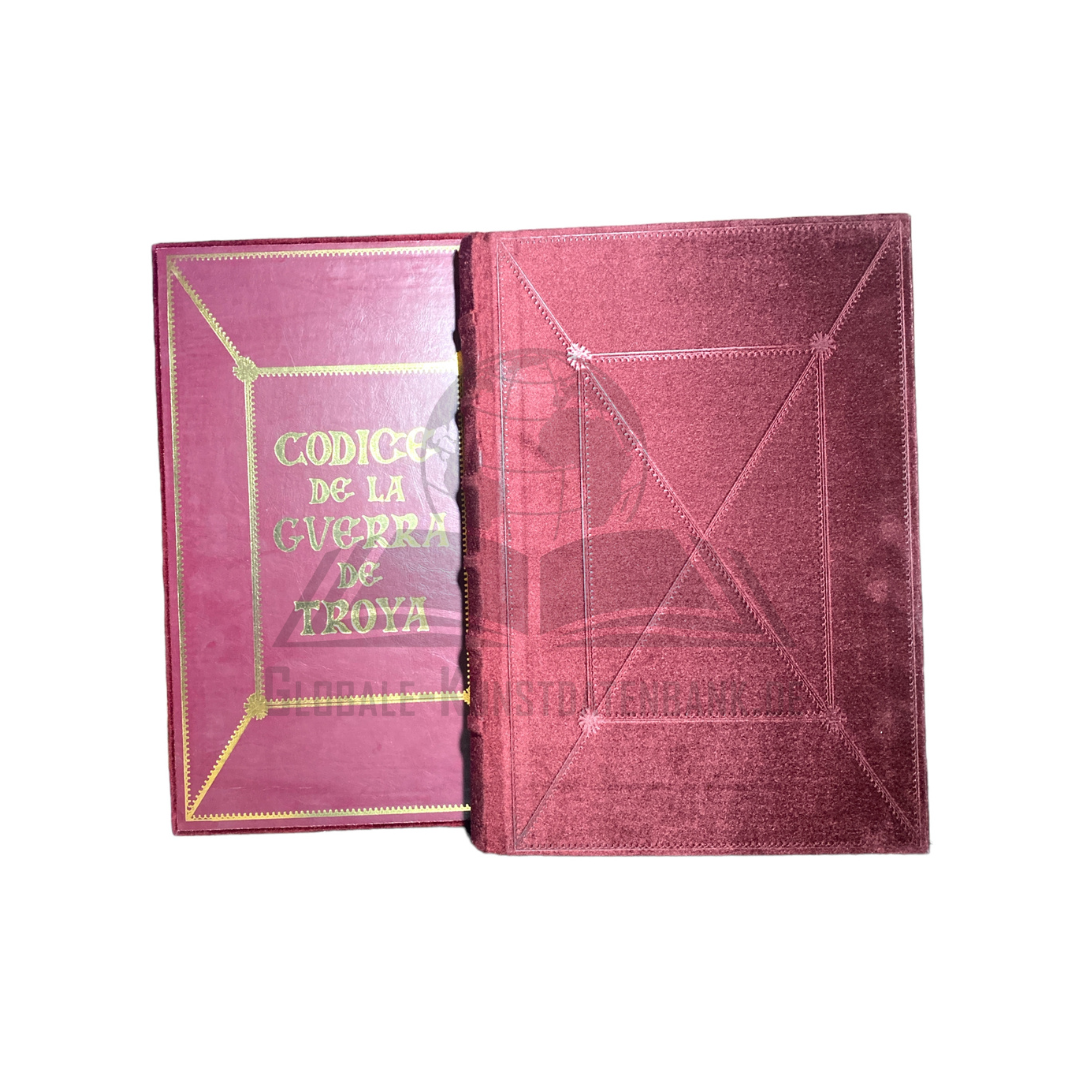

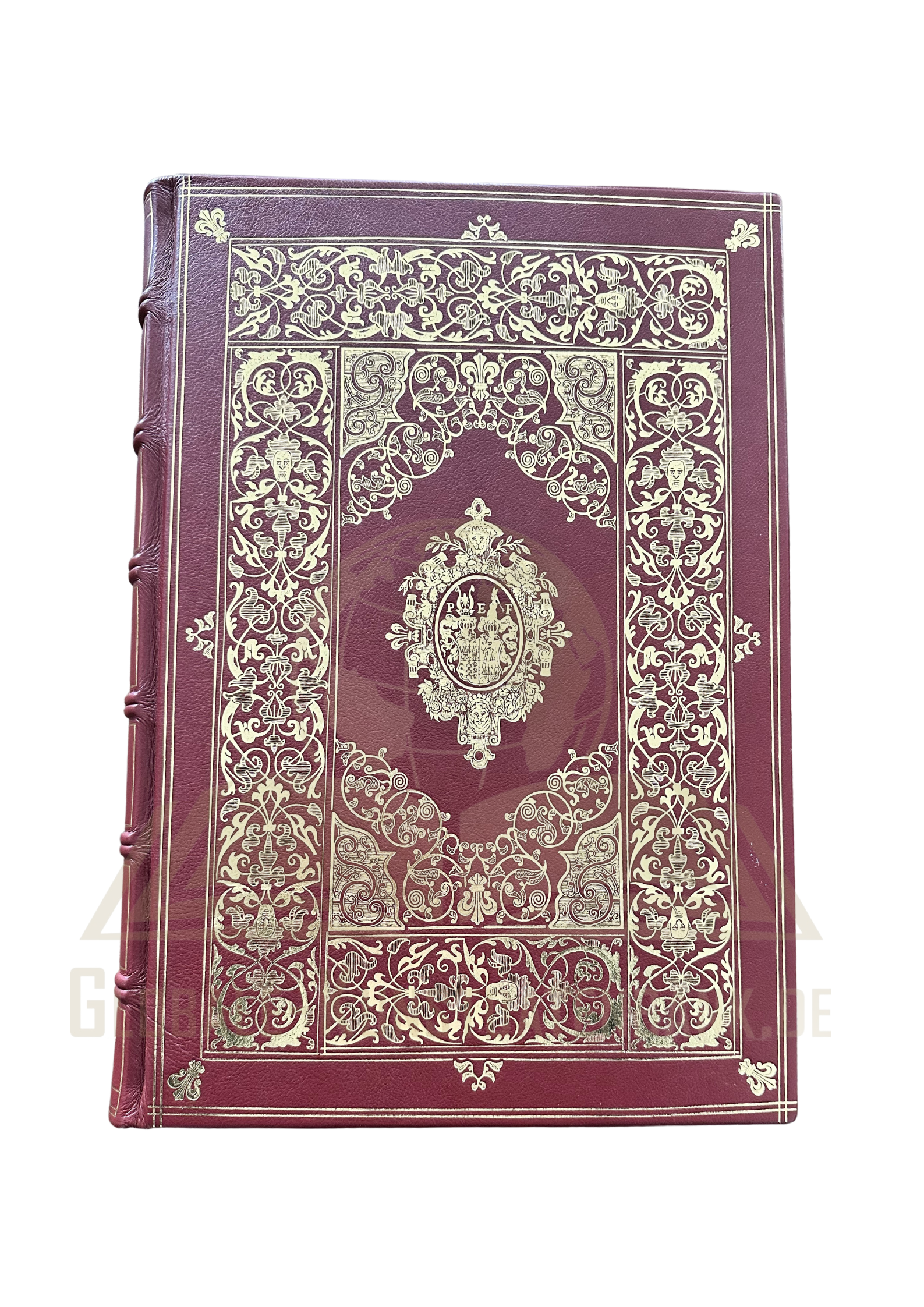

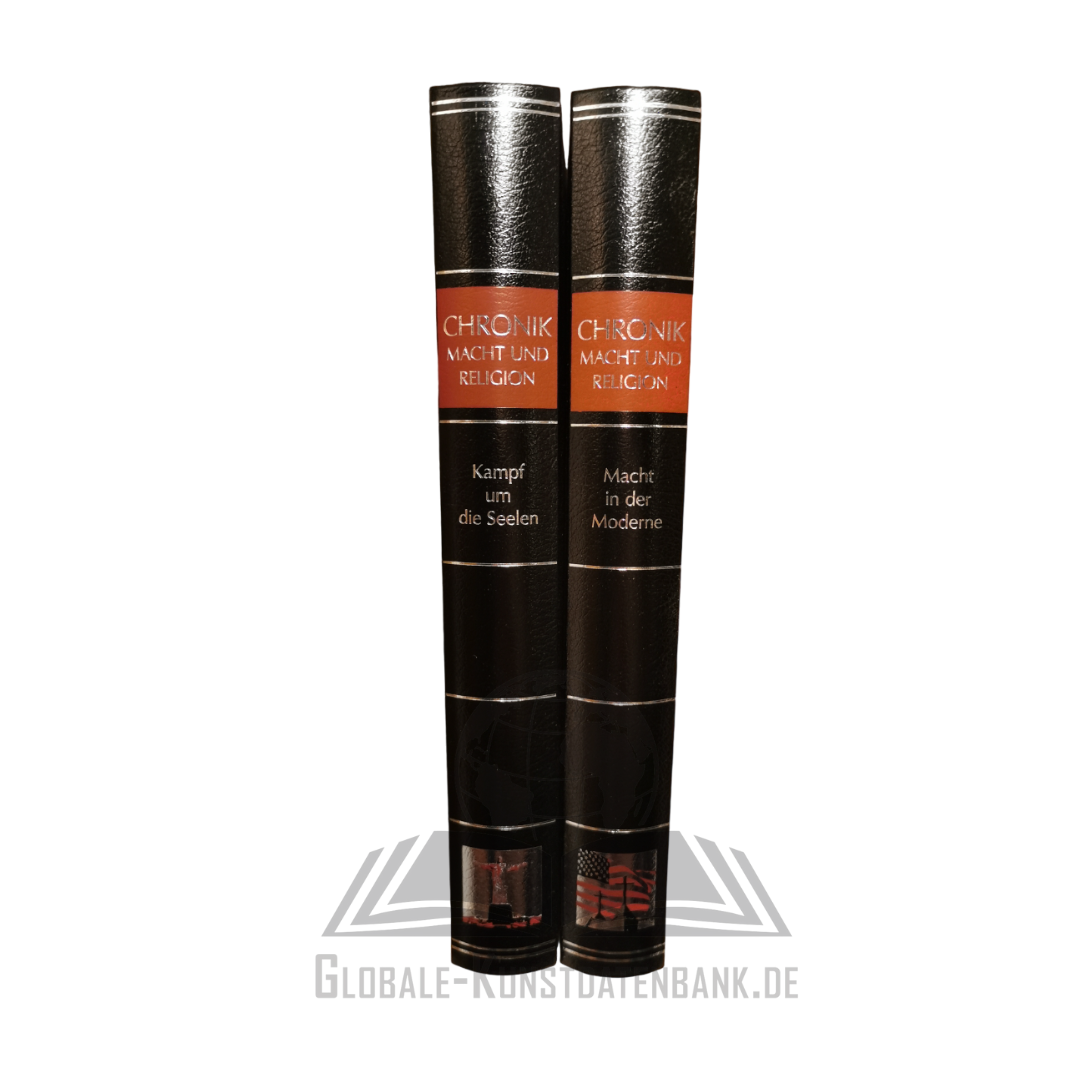

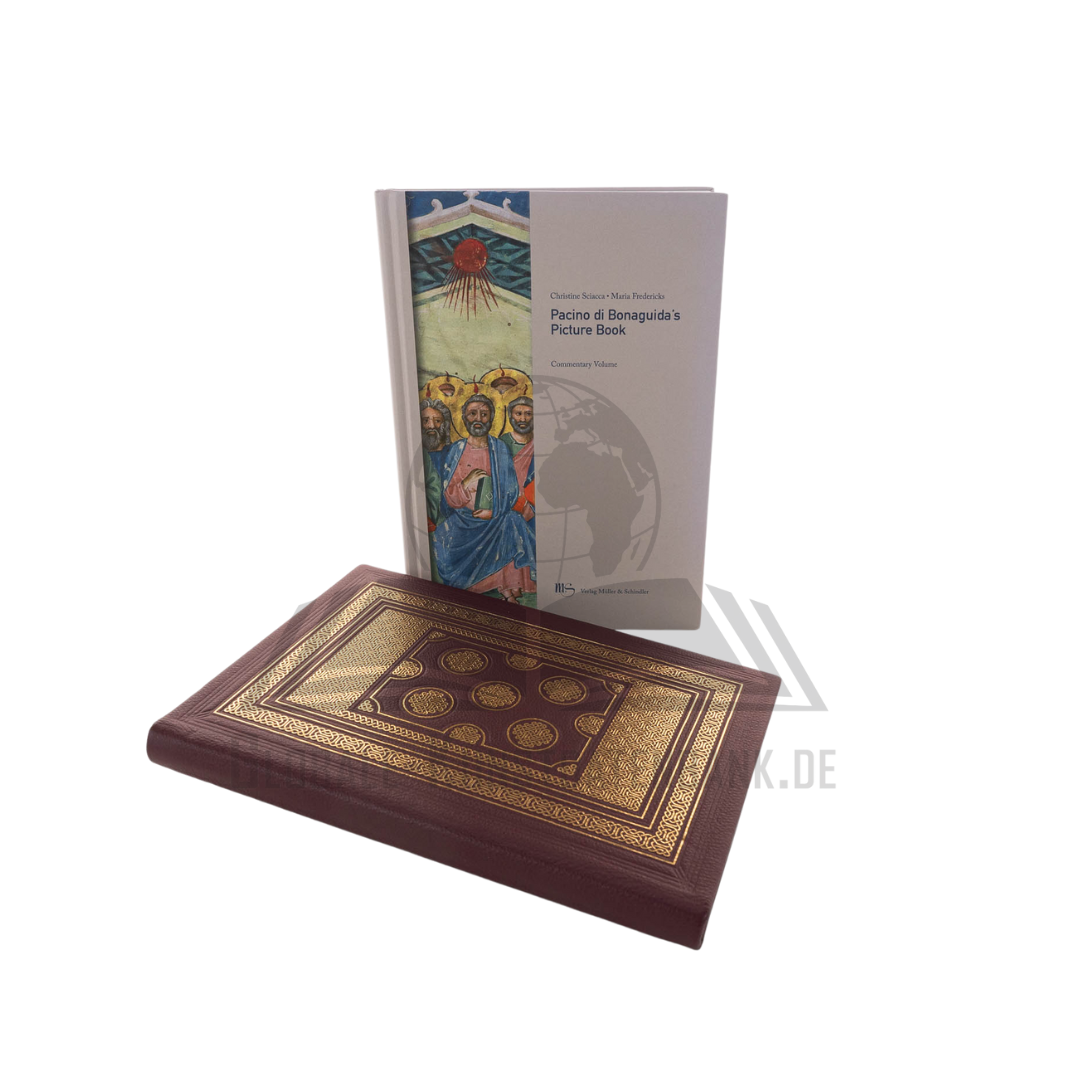

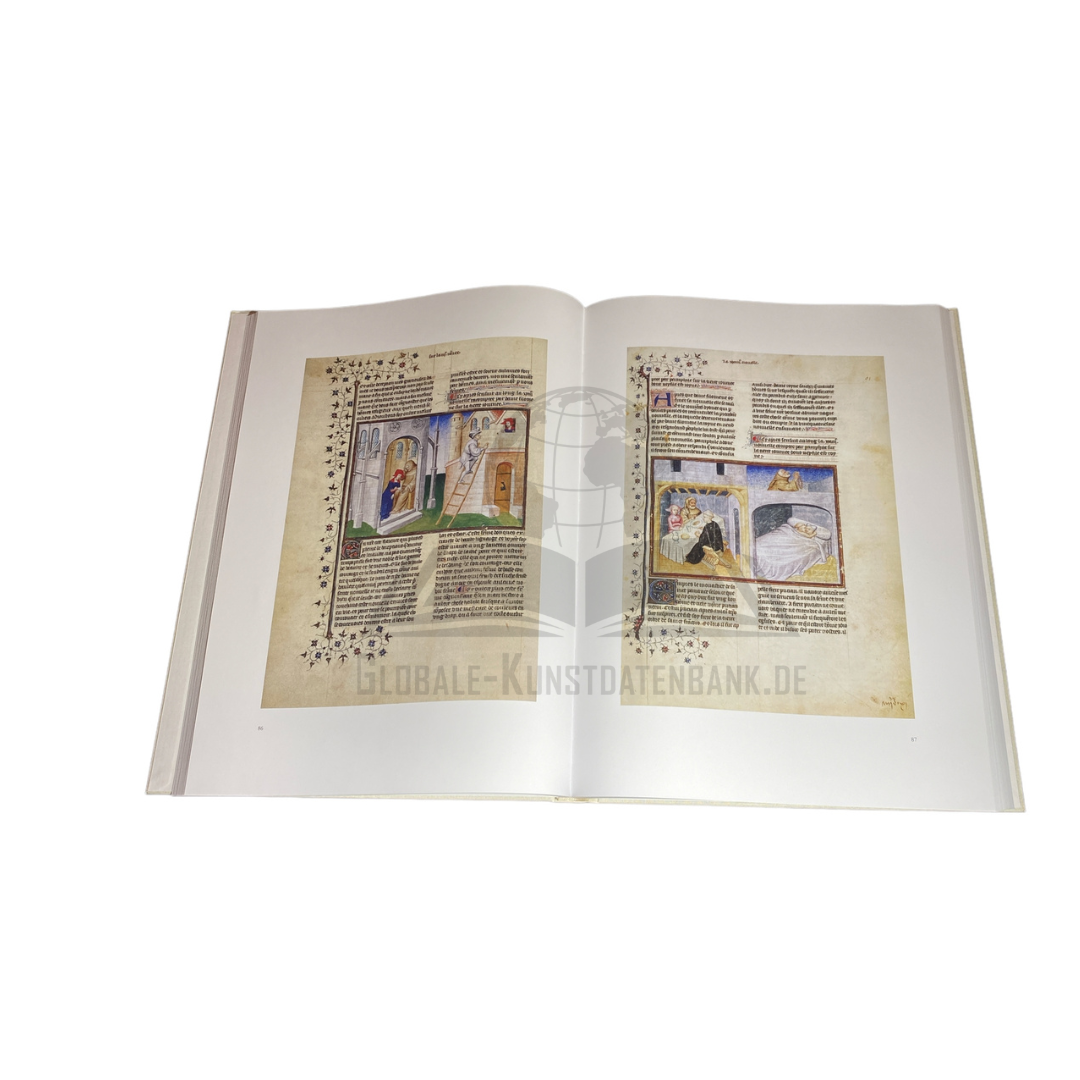

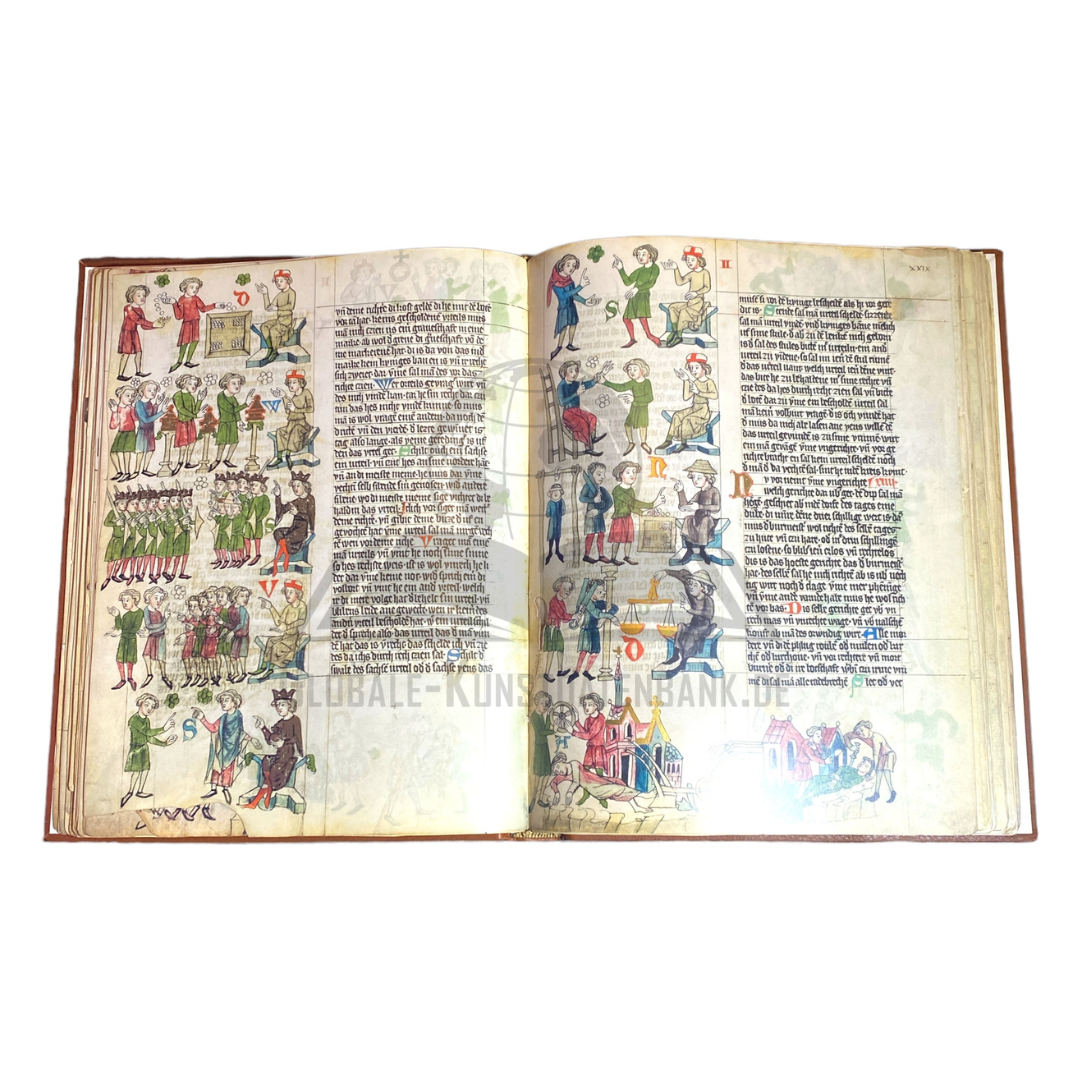

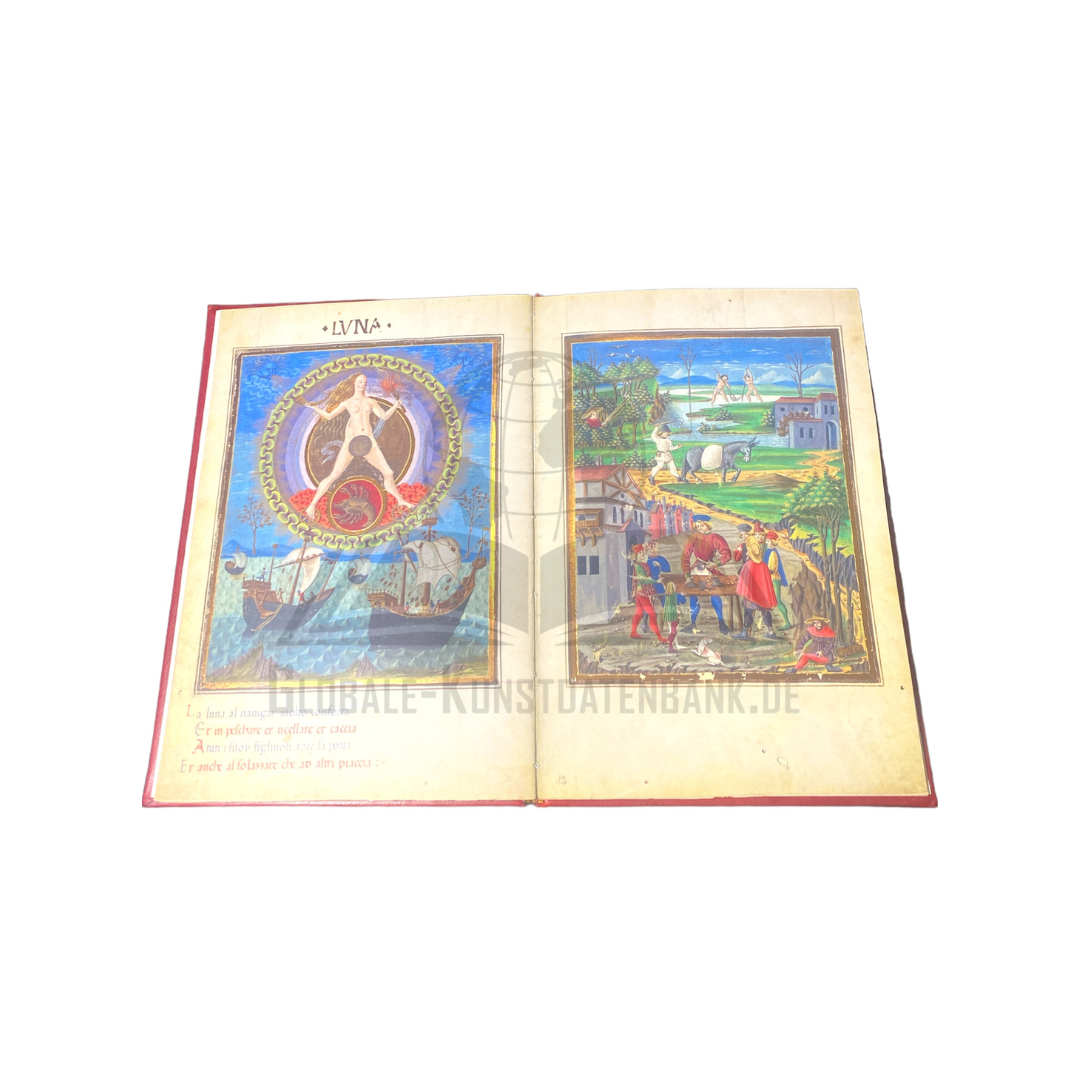

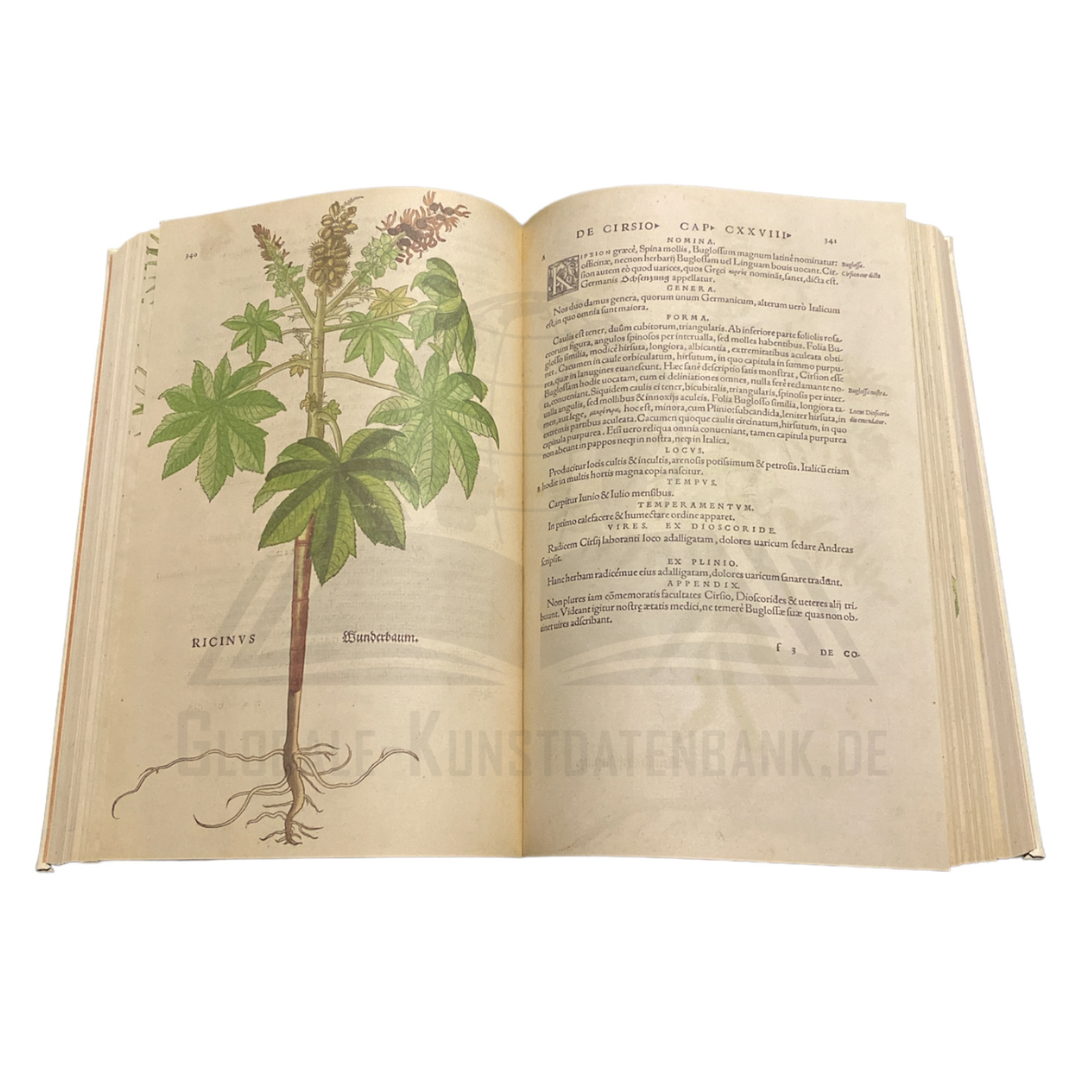

Gregor Reisch war Mönch und Universitätsprofessor. Zwischen 1503 und 1519 wurde die Margarita Philosophica fünfmal mit autorisierten Mitteln und viermal von Piraten gedruckt. Als Quelle für die Übersetzung gilt die „maßgebliche Schlussausgabe“ (L.). Geldnetzer). Das umfangreiche Werk, bekannt als Universitas literarum, enthält das gesamte menschliche Wissen, das am Ende des Mittelalters bekannt war. Die Prinzipien und der Ursprung natürlicher Dinge, Physiologie, Psychologie und Moralphilosophie werden nach den zwölf Büchern behandelt, die die sieben freien Künste abdecken. Das Wort margarita, spanisch für „Perle“, wurde damals als Grundlage für den Buchtitel verwendet und als Handbuch wahrgenommen. Im Laufe von mehr als einem Jahrhundert entwickelte sich das Buch zu der beliebtesten Enzyklopädie und dem beliebtesten Lehrbuch der Philosophie für das Studium der freien Künste und wird es auch weiterhin bleiben. Unter den gedruckten Enzyklopädien ist die Margarita Philosophica die älteste. Als Vertreter des Spätmittelalters soll es aus philosophiehistorischer Perspektive genau das demonstrieren, was René Descartes, ein führender Vertreter der „Neuen Denker“, kritisiert (mit der Metapher einer mittelalterlichen Stadt, die nur zerstört, nicht aber wieder aufgebaut werden kann ). Der Kontext für das Verständnis des Beginns der „Neuzeit“ wird somit durch Reischs Werk deutlicher. Die zahlreichen, gelegentlich ganzseitigen Holzschnitte, die den Leser begrüßen, wenn er die einzelnen Hauptabschnitte (oder „Bücher“) der Margarita Philosophica betritt, sind ein einzigartiger Aspekt des Werks. Jeder dieser Holzschnitte fasst nicht nur die im Folgenden beschriebenen naturwissenschaftlichen Grundgedanken allegorisch zusammen, sondern kommt auch dem „konstituierenden Wissen“ nahe, indem er das typische „lesende“ und „sehende“ Rezeptionsverhalten des Lesers widerspiegelt. Das in der philosophischen Forschung bislang wenig beachtete Werk von Gregor Reisch ist sowohl philosophie- als auch mediengeschichtlich von großer Bedeutung. Selbst für Lateinkundige ist das Werk aufgrund der zahlreichen Ligaturen (Zusammenfassung mehrerer Buchstaben zu einer Glyphe) schwer lesbar. Mit dieser herausragenden Leistung legen die Übersetzer eine „erste Arbeitsübersetzung“ für die nun zu erwartende zukünftige Arbeit an der Margarita Philosophica vor. Da die Übersetzungsausgabe die zahlreichen Marginalien und Inkunabeln nicht wiedergeben kann, ist sie nicht als Ersatz für das Original gedacht. Den Druck bezahlte die VG WORT. Der heute vergriffene Nachdruck der lateinischen Ausgabe von 1517, den Lutz Geldsetzer 1973 beim Stern-Verlag erwarb, ist noch in wenigen Exemplaren vorhanden, ebenso eine ausführliche Einführung zum Vergleich mit Originaltext und gedruckter Fassung. Gregor Reisch, der Autor, wurde irgendwann zwischen 1467 und 1470 in Balingen, Württemberg, geboren; sein genaues Geburtsdatum ist unbekannt. Er begann sein Studium an der Universität Freiburg im Breisgau am 25. Oktober 1487. Während seines Studiums absolvierte er das Studentenbüro Domus Cartusiana. 1488 erhielt er sein Abitur und 1489 ihm wurde der Titel Magister Artium verliehen. Gregor Reisch trat nach einer Tätigkeit als Hochschullehrer um 1496 in den Kartäuserorden ein. Vor seinem Tod diente er 1502 als Prior des Freiburger Klosters auf dem Johannisberg, nachdem er zuvor 1501 Prior des Klosters Buxheim und des letzteren 1502 gewesen war. Ab 1508 bekleidete er auch die Positionen des Visitators der Rheinprovinz des Ordens und stellvertretender Ordensoberer in der Grande Chartreuse ab 1521. In Freiburg im Breisgau starb er am 9. Mai 1525. Zusammen mit den Freiburger Humanisten Beatus Rhenanus, Jakob Wimcheling, Johann Geiler von Kaysersberg, Konrad Pellikan, Johannes Reuchlin , und gelegentlich Erasmus von Rotterdam gehörten zu Reischs wissenschaftlichem Kreis. Zu seinen bekanntesten Schülern gehörten Johannes Eck, Martin Waldseemüller und Sebastian Münster. Gregor Reisch war mit Luthers Ideen und der neuen protestantischen Bewegung nicht einverstanden. Reisch begann 1509 eine enge Zusammenarbeit mit Kaiser Maximilian I. Otto Schönberger, einer der Übersetzer, studierte Germanistik, Philosophie und Klassische Philologie.

Bibliotheknummer:

Typ:

Buch

Art:

Unbekannt

Kommentarband:

nein

Zustand:

Sehr gut

Jahr:

Unbekannt

Herkunft:

Deutschland

Sprache:

deutsch

Genre:

Unbekannt